| 判定 | 意味 | |

|---|---|---|

| A | 異常なし | 特に異常と思われる所は見当たりません。今後も健康管理に留意してください。 |

| B | 軽度異常 | わずかに所見を認めますが現在、特に心配はありません。身体に異常を感じられた時は、直ちに医師にご相談ください。 |

| C | 要経過観察 (12か月後受診) |

異常が認められますが、今すぐ治療や精密検査を受けるほどではなく、現在の経過を見ながら日常生活に注意してください。身体に異常を感じられた時は、直ちに医師にご相談ください。 |

| C6 | 要経過観察 (6か月後受診) |

異常が認められます。現在の経過を見ながら日常生活に注意して必ず結果票を持参の上、医療機関を受診して下さい。身体に異常を感じられた時は、直ちに医師にご相談ください。 |

| C3 | 要経過観察 (3か月後受診) |

|

| D | 要精密検査・要治療 | 詳しい検査が必要です。健康診断結果通知書と診療情報提供書(同封されている方のみ)を必ずご持参いただき、医療機関を受診して下さい。 |

| E1 | 治療中 | 引き続き主治医の指示に従って治療を受けてください。 |

| E2 | 治療中 (要主治医確認) |

異常が見られます。治療中とのことですが主治医に相談し指示に従ってください。 |

| 状態 | 指標 |

|---|---|

| 低体重(痩せ型) | 18.5未満 |

| 普通体重 | 18.5以上、25未満 |

| 肥満(1度) | 25以上、30未満 |

| 肥満(2度) |

30以上、35未満 |

| 肥満(3度) |

35以上、40未満 |

| 肥満(4度) |

40以上 |

心臓が収縮して血液を送り出した時と拡張した時に血管に加わる圧力を測ります。血圧が高いほど狭心症や脳血管障害の発生する危険性が高くなります。精密検査の指示が出た場合には速やかに医師の診察を受けましょう。

心臓が収縮して血液を送り出した時と拡張した時に血管に加わる圧力を測ります。血圧が高いほど狭心症や脳血管障害の発生する危険性が高くなります。精密検査の指示が出た場合には速やかに医師の診察を受けましょう。 心臓の筋肉の働きを電気的に記録するもので、不整脈、心筋の肥大、心筋の虚血などの異常を調べます。

心臓の筋肉の働きを電気的に記録するもので、不整脈、心筋の肥大、心筋の虚血などの異常を調べます。| 所見 | 説明 |

|---|---|

| 軸偏位 (左軸偏位、右軸偏位) |

心臓内の電気の流れは、ある一定の方向性をもっていますが、その方向性に偏りがある状態を軸偏位といいます。左側に偏っている場合を左軸偏位、右側の場合を右軸偏位と呼びます。正常の亜型(心臓の位置の違いなど)としてもみられますが、心筋の肥厚などをきたす疾患(高血圧、弁膜症)でもみられます。 |

| 時計方向回転 反時計方向回転 |

この所見の意味するところは、上記の軸偏位とほぼ同じです。偏位の方向を違う形で表現したものです。 |

| 高電位 | 心電図で記録される電位の揺れが大きい所見のことです。心筋の肥厚を反映する所見と考えられますが、肥大がなくても、胸壁がうすく電極と心臓までの距離が近い場合に認められることがあります。 |

| ST低下 | ST部分が基準線より下がっている所見です。心筋の血流不足(狭心症等)を疑う所見ですが、心筋の肥厚などでも認められます。 |

| 陰性T | 通常は山型のT波が、谷型にへこんだ所見です。心筋の血流不足、心筋の障害などでおこる変化です。 |

| 洞性徐脈 | 心拍数が1分間に60回未満の場合のことを指します。極端に少ない場合は血液が体に十分行き届かなくなるため治療が必要になります。正常人でも運動選手や高齢者で時々認められます。また、ある種の降圧剤を内服している場合、心拍数が少なくなることがあります。 |

| 期外収縮 (心室性、上室性) |

心臓は規則正しいリズムで動いていますが、リズムから外れた動きを期外収縮といいます。原因が心室の場合を心室性期外収縮、心室より上(多くの場合心房)の場合を上室性期外収縮と呼びます。原因、程度により、そのまま様子を観て良いのか、あるいは治療が必要なのかを判断します。 |

| 所見 | 説明 |

|---|---|

| 結節影 | 境界の比較的はっきりした円形状の陰影です。 |

| 陳旧性炎症性変化 | 過去に肺炎など、炎症を起こした跡が残ったために認められる所見です。 |

| 心影拡大 | 心臓の陰影の幅が胸の横幅の50%よりも大きくなっています。肥満、心不全、心臓弁膜症などの場合に見られます。 |

| 大動脈蛇行 | 大動脈が蛇行しています。動脈硬化・大動脈瘤などの場合に見られます。 |

| 異常陰影(疑) | 何らかの原因で影が認められる場合です。危険性や疾患の種類をこの段階では特定できません。 |

| 所見 | 説明 |

|---|---|

| ポリープ | 粘膜から局所的に隆起した腫瘤。一般に無症状、胃もたれ・不快感・食欲不振などみられることもありますが、多くは同時に発症している慢性胃炎によるものです。 |

| 胃潰瘍 | 胃粘膜に起こる限局性の組織欠損をいいます。 |

| 変形 | 胃炎・胃潰瘍の繰り返しなどによっておこる胃・十二指腸の変形。潰瘍や癌のこともあります。 |

| 食道裂孔ヘルニア | 本来腹部にある胃の一部が横隔膜の食道裂孔という穴を通って胸部内に入り込んだ状態です。 |

| ニッシェ | バリウムが凹んだ部分にたまった所見です。潰瘍などで見られます。 |

| ABC分類 | ヘリコバクター・ピロリ抗体価検査 | ||

|---|---|---|---|

| (-) | (+) | ||

| ペプシノゲン検査 | (-) | A群 | B群 |

| (+) | D群 | C群 | |

| 項目 | 説明 | |

|---|---|---|

| A群 | 正常 | 胃の萎縮度が低く、ピロリ菌抗体検査陰性のため、胃がんになる危険性は低いと考えられます。ただし、検査結果は絶対ではありませんので、自覚症状がある場合には専門医の診察をお受けください。また、5年に1回の内視鏡検査をお勧めします。 |

| B群 | 要精密検査 | 胃内視鏡をお受けください。その結果、問題がなければ、3年に1回の内視鏡検査をお受けください。 |

| C群 | 胃内視鏡をお受けください。その結果、問題がなければ、2年に1回の内視鏡検査をお受けください。 | |

| D群 | 胃内視鏡をお受けください。その結果、問題がなければ、1年に1回の内視鏡検査をお受けください。 | |

| E群 ※ | 要経過観察 | ピロリ菌除菌治療を受けた方は、主治医の指示に従って定期的な内視鏡検査を受けましょう。 |

| 所見 | 説明 |

|---|---|

| 乳腺繊維線腫 | 10代後半~30代に多く見られる乳腺の良性腫瘍。 |

| 乳腺のう胞 | 乳腺症の症状のひとつで、乳腺内に液体が袋状に貯まった状態。大きくなると丸いしこりとして触れ、圧痛を伴うこともある。穿刺吸引すれば消失するが、自然に消失することもある。 |

| 乳腺症 | 乳腺がホルモンの影響により増殖と萎縮を繰り返しておこる様々な病変の総称。痛みやしこりなど、生理周期に合った症状がみられることが多い。 |

| 頸管ポリープ | 子宮頸管の内膜からでるイボ様のようなもの。症状がないものがほとんど。大きい・出血しやすいようであれば、切除が必要となる場合もある。 |

| 子宮筋腫 | 子宮体部の筋層からできる良性のコブ。大きさや部位・症状によっては精密検査が必要となる場合もある。 |

| 項目 | 特徴 | 異常を示す場合 | |

|---|---|---|---|

血液一般 |

白血球 | 細菌やウイルスの侵入に対抗して体を守る働きがあります。 | 高値:感染症や血液疾患など 低値:貧血、肝硬変など |

| 赤血球 | 体の中の細胞に酸素を運び、いらなくなった二酸化炭素を運び出す働きがあります。 | 高値:多血症や肝炎など 低値:貧血、子宮筋腫など |

|

| 血色素 (ヘモグロビン) |

赤血球の成分の一つで全身に酸素を運ぶ働きがあります。 | 高値:多血症 低値:鉄欠乏性貧血など |

|

| ヘマトクリット | 一定量の血液中に含まれる赤血球の容積の割合をいいます。 | 低値:貧血など | |

| 血小板 | 出血した時に血を止める働きがあります。 | 高値:慢性白血病、多血症など 低値:血液疾患、肝硬変など |

|

| CRP | 病気やけが、感染などにより体内で炎症があると血中に増加します。 | 高値:発熱、関節リウマチ、感染症など | |

| ASO | 溶血性連鎖球菌感染の有無を調べる検査です。 | 高値:急性咽頭炎、リウマチ熱、急性糸球体腎炎、膠原病など | |

| 肝機能 | AST・ALT | アミノ酸の代謝に必要な酵素で、肝臓の障害の程度を示す指標です。肝細胞の障害が進むと上昇します。 | 高値:肝疾患、骨格筋疾患、心筋障害など |

| γ-GTP | 主に、肝臓や腎臓、膵臓に含まれる酵素で、肝臓や胆道に障害があると上昇します。特にアルコールに敏感に反応するという特徴があります。 | 高値:アルコール性肝障害、薬剤性肝障害など | |

| ALP | 肝臓、骨、腸などさまざまな臓器に含まれる酵素で、胆汁の通り道などが塞がれると上昇します。 | 高値:肝、胆道、骨疾患など 低値:甲状腺機能低下症など |

|

| ビリルビン | 肝臓、胆のう、胆道などの異常で増加し、黄疸が現れます。 | ||

| ウイルス肝炎 | B型肝炎、C型肝炎ウイルスの感染の有無を検査します。 | ||

| 尿酸 | 尿酸 | プリン体を代謝した結果生じる老廃物で、通常は尿中に排泄されます。腎機能低下や肥満、アルコール多飲などにより増加します。 | 高値:痛風、腎炎など 低値:肝硬変など |

| 脂質代謝 | 総コレステロール | 脂肪分の一つで、血管や細胞膜をつくる大切な成分です。コレステロールが多くなりすぎると動脈硬化などの原因になります。 | 高値:脂質異常症、糖尿病など 低値:肝障害、腎障害など |

| HDLコレステロール | 善玉コレステロールと呼ばれ、血液中の余分なコレステロールを回収して肝臓に運び、動脈硬化を予防します。 | 低値:動脈硬化症、肝疾患など | |

| LDLコレステロール | 全身にコレステロールを運びますが、増えすぎると血管壁にコレステロールがたまり動脈硬化を促進するため、悪玉コレステロールと呼ばれます。 | 高値:動脈硬化症、狭心症など | |

| 中性脂肪 | 脂肪分の一つで、エネルギー源として利用されますが、余った分は皮下脂肪や内臓脂肪として蓄えられます。 | 高値:肥満症、脂肪肝など 低値:甲状腺機能亢進症など |

|

| 糖代謝 | 血糖 | 血液中のブドウ糖のことで、脳や細胞組織のエネルギー源となる大切なものです。 | 高値:糖尿病、腎障害など 低値:高インスリン血症など |

| HbA1c | 赤血球のヘモグロビンと血液中のブドウ糖が結合したもので、過去1~2か月の血糖の状態がわかります。 | 高値:糖尿病など | |

| 膵機能 | 血清アミラーゼ | でんぷんなどの糖質を分解する消化酵素です。主に唾液腺や膵臓から分泌され、膵臓疾患などで上昇します。 | 高値:急性膵炎、腎不全など 低値:慢性膵炎、肝硬変など |

| 腎機能 | クレアチニン | 代謝の結果としてできる老廃物です。通常は尿とともに排泄されますが、腎臓の排泄機能が低下すると血液中に増えてきます。 | 高値:腎疾患、尿管閉塞など 低値:筋ジストロフィーなど |

| 尿素窒素 | 高値:腎疾患、糖尿病など 低値:肝不全など |

||

| eGFR | クレアチニンの測定値と年齢・性別から推算し、腎臓が老廃物を排泄する能力を調べます。 | 低値:慢性腎臓病など | |

| 免疫・感染症 | RFは慢性関節リウマチや膠原病、TPHA法・RPR法は梅毒を調べる検査です。 | ||

| 甲状腺 | FT3・FT4:甲状腺で作られる甲状腺ホルモンの量を調べます。 | ||

| CPK | エネルギー代謝に必要な酵素で心筋や骨格筋に存在します。からだに異常がなくても激しい運動などで高値になることもあります。 | 高値:心疾患、筋疾患など | |

| 項目 | 特徴 | 異常を示す場合 | |

|---|---|---|---|

| 蛋白 | 尿中の蛋白の有無を調べます。腎・尿路系の障害で陽性になりますが、激しい運動や強いストレスで一時的に陽性になることがあります。 | 陽性:腎炎、尿路感染症など | |

| 糖 | 尿中の糖の有無を調べます。血糖値が高くなると尿中に糖が出るようになります。 | 陽性:糖尿病、膵炎など | |

| 潜血 | 尿中に血液が混ざっていないかを調べます。 | 陽性:腎炎、尿路感染症、尿路結石など | |

| ウロビリノーゲン | ビリルビンが分解されてできた物質で、健康な人でも尿中に出ます。肝機能が低下すると尿中に多く出ます。 | 陽性:肝障害、溶血性黄疸、腎障害など | |

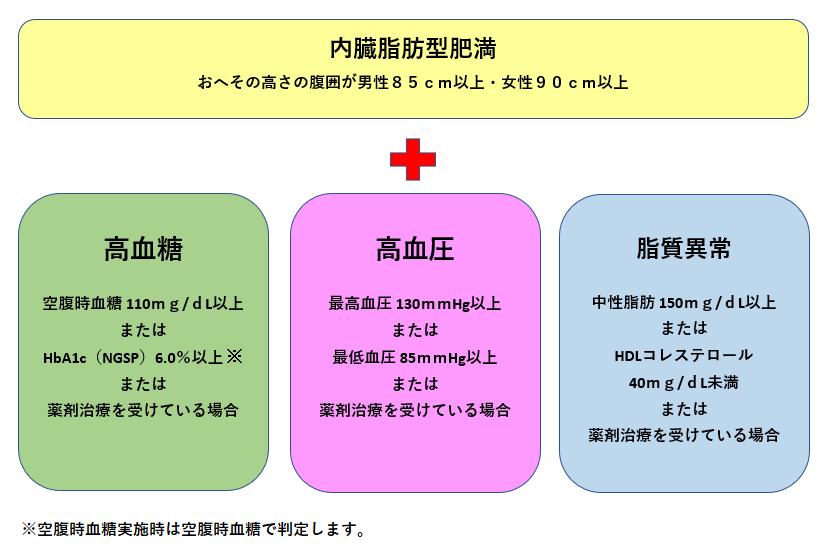

| 該当者 | 内蔵型肥満+高血糖、高血圧、脂質異常のうち2つ以上該当した場合 健診結果を見直し、治療及び精密検査が必要な場合は受診し、それ以外の方は下記を参照し、食事・運動の生活習慣の改善を実施していきましょう。 |

|---|---|

| 予備群 | 内蔵型肥満+高血糖、高血圧、脂質異常のうち1つ該当した場合 メタボリックシンドローム予備群です。 生活習慣の改善をしていきましょう。 |

| 非該当 | メタボリックシンドロームには該当しません。 |

| 判定不能 | 検査データの不足により判定できません。 |

| 食事 | ①栄養バランスを整える:偏食をしない、様々な食材を取り入れる ②野菜をたくさんとる:毎食必ず野菜料理(おひたしやサラダ)をとる、具だ くさんのみそ汁にする ③塩分は控える:しょうゆやソースは直接かけずに小皿にとる、加工食品 は控える、麺類の汁は残す ④カロリーオーバーを防ぐ:揚げ物を控える、肉の脂身ははずす、間食を 控える |

|---|---|

| 運動 | ①歩く機会を増やす:今よりも1000歩(約10分)多く歩くことを意識する ②簡単な筋力トレーニングをする:スクワット、ひざつき腕立て伏せ、階段 昇降など ③日常生活で体を動かす機会を増やす:家事、簡単な体操、ストレッチなど |

| 禁煙 | ①吸いたくなったら気分転換をする:冷たい水を飲む、軽い体操をする、歯を 磨くなど ②どうしてもやめられない場合は禁煙外来に行き、禁煙補助薬を使う方法も ある |

| 飲酒 | ①飲みすぎない:1日の適量は日本酒1合、ビール500ml、ウイスキーダブル 1杯、焼酎水割り1杯 いずれか1つ ②週に2回は休肝日を設ける ③おつまみはヘルシーなものにする:冷奴、枝豆、刺身など |

| 休養 | ①深夜0時までには就寝する、今よりも30分早く布団に入る ②リラックスタイムを設ける:ぬるめのお湯につかる、音楽を聴く ③ストレスを軽減させる:趣味や旅行で気分転換をする、腹式呼吸をする |